© Landesforsten/Jonathan Fieber & Marco Utsch

Der Eichenprozessionsspinner

© RLP-KfK

Der Eichenprozessionsspinner (EPS) ist ein wärmeliebender Nachtfalter, dessen Raupen einerseits Bäume (vorwiegend Eichen) schädigen können, andererseits ein erhebliches Gesundheitsrisiko bergen: Die Haare der Raupen können schwere Hautreaktionen und Atemprobleme bei Mensch und Tier verursachen. Allerdings besitzen die ersten beiden Larvenstadien keine Brennhaare. Daher ist die Gefährdung erst ab dem dritten Stadium gegeben. Die Raupen schlüpfen meist Ende April/Anfang Mai. Sie bilden nestartige Ansammlungen aus Blättern und Zweigen, in denen sie sich tagsüber aufhalten. Abends wandern sie in Form der namensgebenden Prozession zum Fressen in die Eichenkronen.

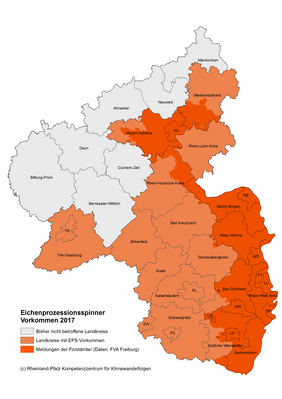

Obwohl das Hauptverbreitungsgebiet des Falters in Südeuropa liegt, wurden vereinzelte Vorkommen bereits im 19. Jahrhundert in der Rheinebene notiert, Massenvorkommen waren aber selten. Deutschlandweit beobachtet man in den letzten Jahren jedoch eine zunehmende Ausbreitung in Richtung Norden. Eine Erfassung der Vorkommen in Rheinland-Pfalz in 2017 ergab, dass mit Ausnahme der nördlichsten Landkreise von Bitburg-Prüm bis Altenkirchen alle Landkreise betroffen waren. Die Raupen kommen dabei auch in Siedlungsgebieten vor, wo ihre Anwesenheit eine hohe Gefährdung für die Bevölkerung bedeutet.

Die Auswirkungen des Klimawandels sind vielfältig

Die zunehmende Erwärmung durch den Klimawandel wird als Grund für die Ausbreitung des Falters angenommen. Da die Larvalentwicklung (Raupenstadien) von warm-trockenem Klima profitiert, ist der Klimawandel als Faktor für eine höhere Bestandsdichte nicht auszuschließen. Jedoch sind die Einflüsse des Klimawandels auf die Art vielfältig und komplex. Extremereignisse (Tornado, Sturm, Hagel, Starkregen) können sich negativ auf den Falterflug auswirken, jedoch umfasst die Lebenszeit der adulten Falter nur eine sehr kurze Zeitspanne von wenigen Tagen. Die Schlupfzeit ist vermutlich temperaturgesteuert. Verschiebt sich der Eichenblattaustrieb nicht im gleichen Maße wie der Raupenschlupf, können die Raupen verhungern. Bei Spätfrostereignissen ist ein Erfrieren möglich. Heftige Regengüsse und Winde im August können das Abreißen von Nestern und Verfaulen zur Folge haben. Weiterhin kann sich gegebenenfalls eine veränderte Prädatorendichte (z. B. Pilze, Viren, Schlupfwespen, Raupenfliegen, Vögel, Fledermäuse) auf die Population der Eichenprozessionsspinner auswirken.

Weitere Informationen

Quellen

- Sobczyk, T. (2014): Der Eichenprozessionsspinner in Deutschland. Historie – Biologie – Gefahren – Bekämpfung | BfN-Schriften 365

- Klapwijk, M.; Csóka, G.; Hirka; A.; Björkman, C. (2013) Forest insects and climate change: long-term trends in herbivore damage. Ecol. Evol. 3 (12):4183-4196

- Feicht, E. & Weber, M. (2012): Verbreitung und Populationsdynamik des Eichenprozessionsspinners. LWF aktuell 88-12

- FAQ (pdf) | Umweltbundesamt

- Eichenprozessionsspinner | Landesforsten Rheinland-Pfalz

- Aktuelle Hinweise zur Entwicklung | Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt BW

- Eichenprozessionsspinner - Grundlagen, Risiken und Management (pdf) | Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt BW

- Merkblatt zum Eichenprozessionsspinner (pdf) | Bayerische Forstverwaltung

- Aktuelles zum Eichenprozessionsspinner in Süddeutschland |waldwissen.net

Eichenprozessionsspinner Frühwarnsystem

Das Frühwarnsystem gibt tagesaktuell modellierte Daten der potenziellen phänologischen Entwicklung des Eichenprozessionsspinners wieder.