Hitzestress bei Nutztieren

Nutztiere wie Rinder, Schweine und Geflügel reagieren sehr sensibel auf hohe Umgebungstemperaturen, insbesondere wenn diese mit hoher Luftfeuchtigkeit einhergehen. Solche Bedingungen führen zu Hitzestress, der die Futteraufnahme, Milch- und Fleischleistung, Fruchtbarkeit und letztlich das Tierwohl beeinträchtigen kann. Besonders betroffen sind hochleistende Milchkühe, deren Stoffwechsel ohnehin stark belastet ist. Der Klimawandel führt zu einem Anstieg der Durchschnittstemperaturen sowie zu häufigeren und intensiveren Hitzewellen. In vielen Regionen Deutschlands ist bereits jetzt eine signifikante Zunahme an heißen Tagen zu beobachten. Diese Entwicklung wird auch in den Projektionen bis Ende des Jahrhunderts deutlich.

Dies bedeutet, dass Hitzestress bei Nutztieren häufiger, intensiver und länger andauernd auftreten wird. Dadurch wächst der Anpassungsdruck auf die Tierhaltung – etwa durch technische Maßnahmen (z. B. Lüftung, Kühlung, Beschattung), Managementanpassungen (z. B. Fütterung in den kühleren Tageszeiten) oder züchterische Strategien.

Zunahme der starken Hitzestresstage

Zur quantitativen Erfassung der Belastung durch Hitze bei Nutztieren wird häufig der Temperature-Humidity-Index (THI) verwendet. Der THI kombiniert Lufttemperatur und relative Luftfeuchte zu einem einfachen Maß, das die thermische Belastung für Tiere, hier exemplarisch für Rinder, abbildet. Bereits ab einem THI von 72 zeigen Milchkühe erste Stresssymptome: reduzierter Appetit, geringere Milchleistung und gestörte Fruchtbarkeit. Bei anhaltender starker Belastung können Stoffwechselentgleisungen, Leistungseinbrüche und erhöhte Mortalität auftreten. Auch bei Schweinen und Geflügel kann Hitzestress die Produktion erheblich beeinträchtigen.

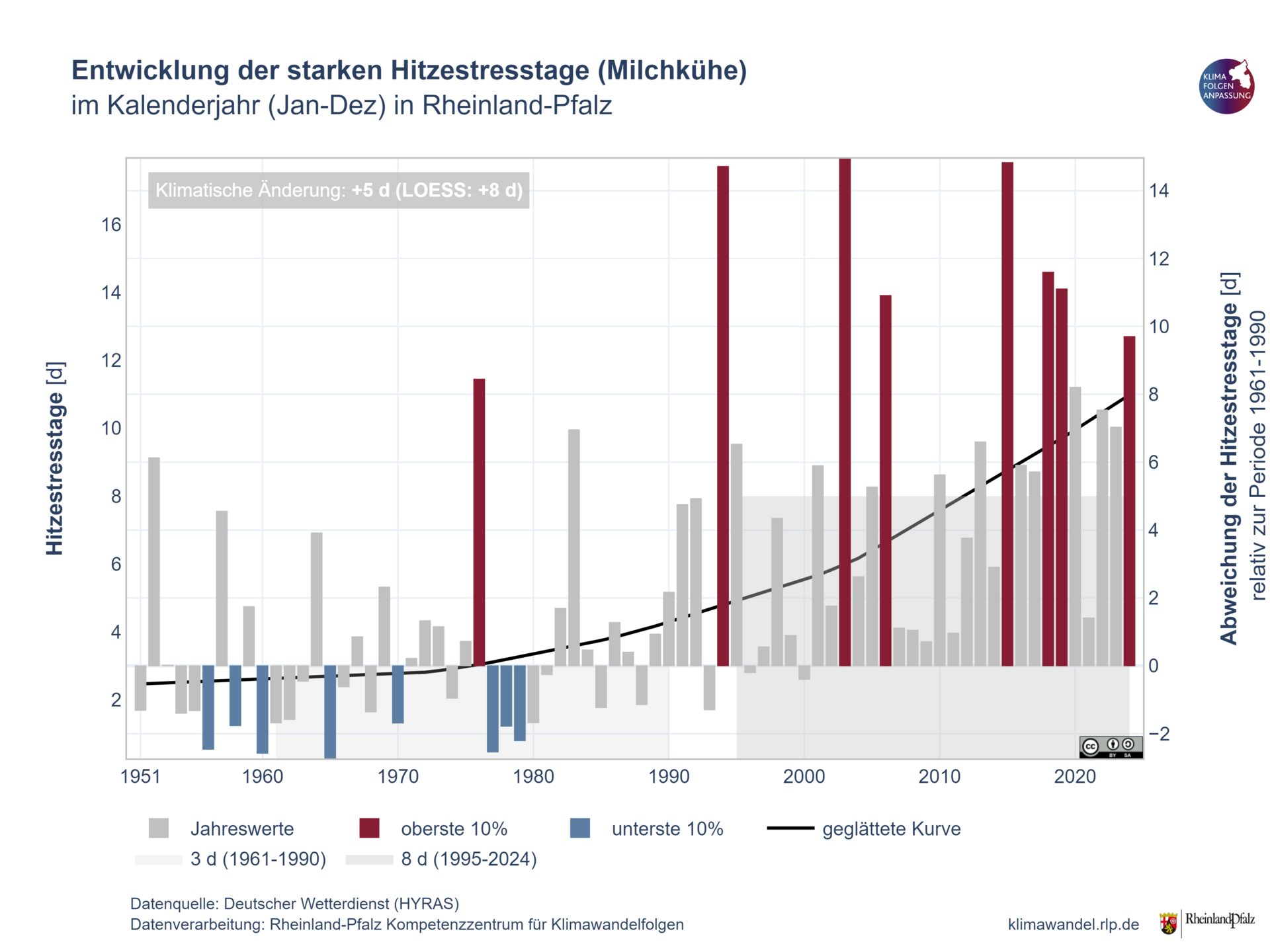

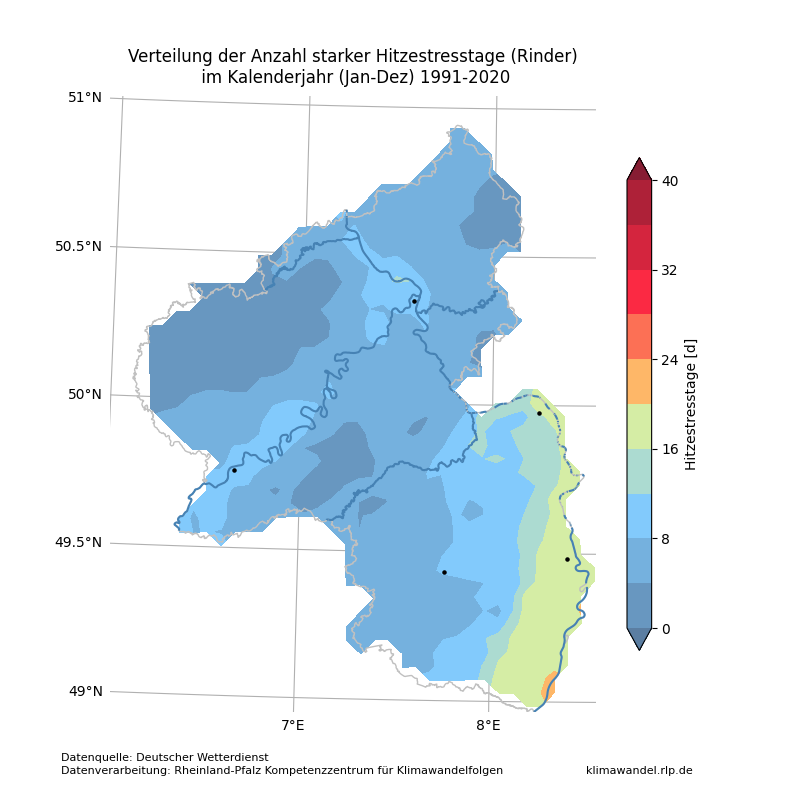

Die beobachtete Anzahl starker Hitzestresstage für Milchkühe (Tage mit THI ≥ 70 und < 80) ist in der linken Abbildung für Rheinland-Pfalz zwischen 1951 und 2024 dargestellt. Im Beobachtungszeitraum hat sich die Anzahl der starken Hitzestresstage von 3 Tage (1961-1990) auf 8 Tage pro Jahr (1995-2024) mehr als verdoppelt. Für mäßige Hitzestresstage (Tage mit THI ≥ 60 und < 70) zeigt sich gar eine Zunahme von 60 auf 78 Tage (nicht gezeigt). Besonders starke Hitzestressjahre waren die Jahre 1994, 2003, 2006, 2015, 2018, 2019 und 2024. Die Karten veranschaulichen die räumlichen Unterschiede der mäßigen und starken Hitzestresstage in Rheinland-Pfalz für den Zeitraum 1995 bis 2024 und deren Änderungen im Vergleich zur Klimareferenzperiode 1961-1990. Sowohl bei den mäßigen als auch bei den starken Hitzestresstagen hat der Oberrheingraben ähnlich wie bei der Verteilung der heißen Tage im Mittel die höchste Belastung von über 95 Tagen bzw. 16 Tagen pro Jahr. In der Änderung unterscheiden sich jedoch mäßige und starke Hitzestresstage. Während die mäßigen Hitzestresstage besonders im Saar-Nahe Bergland, dem Westrich und dem Pfälzerwald zugenommen haben, sind die starken Hitzestresstage besonders in Rheinhessen und der südlichen Vorderpfalz angestiegen.

Weitere Zunahme der Hitzestresstage zu erwarten

Die zukünftige Entwicklung der Gefahr durch Hitzestress kann mit Hilfe von Projektionen bis Ende des Jahrhunderts abgeschätzt werden. Die Abbildung zeigt die Entwicklung der starken Hitzestresstage in Rheinland-Pfalz für die Beobachtung (HYRAS-Daten) und die Szenarien RCP2.6 ("starker Klimaschutz"), RCP4.5 ("mittlere Emissionen") und RCP8.5 ("hohe Emissionen"). Für alle Szenarien ist eine Zunahme der starken Hitzestresstage bis zum Ende des Jahrhunderts relativ zur Referentperiode 1971-2000 zu erkennen. Für mäßige Hitzestresstage ist gar eine Zunahme bis zu 100 Tage pro Jahr im RCP8.5 Szenario möglich (nicht gezeigt).

Methode

Die Berechnungsformel des THI lautet:

THI = (1,8 * T + 32) - (0,55 - 0,0055 * r) * (1,8 * T - 26)

- T: Lufttemperatur in °C

- r: relative Luftfeuchtigkeit in %

Je nach Tierart und physiologischem Zustand gelten unterschiedliche Belastungsstufen. Für Milchkühe wird beispielsweise folgende Klassifikation verwendet:

| THI-Wert | Belastung |

|---|---|

| ≥ 60 & < 70 | geringer bis mäßiger Hitzestress |

| ≥ 70 & < 80 | starker Hitzestress |

| ≥ 80 | extremer Hitzestress |

Grenzen der Methode

1. Vereinfachte Klimaparameter – keine Berücksichtigung weiterer Umweltfaktoren

Der THI berücksichtigt ausschließlich Temperatur (T) und relative Luftfeiuchtigkeit (r). Nicht berücksichtigt werden:

- Windgeschwindigkeit (die die Verdunstungskühlung beeinflusst)

- Strahlungsintensität (z. B. direkte Sonneneinstrahlung)

- Stallklima (Innenklima kann stark vom Außenklima abweichen)

- Boden- und Oberflächentemperaturen

Dadurch kann der THI die tatsächliche Hitzebelastung für Tiere insbesondere unter Freilandbedingungen nur unvollständig abbilden.

2. Fehlende Tierindividuenzentrierung

Der THI bezieht sich auf ein durchschnittliches Tiermodell (i. d. R. hochleistende Milchkühe). Er differenziert nicht nach:

- Tierart, -rasse, -alter oder -leistungsniveau

- Akklimatisierung oder genetischer Anpassung

- Gesundheitsstatus oder Fütterungszustand

Die interindividuellen Unterschiede in der Stressreaktion werden nicht berücksichtigt, was die Aussagekraft bei der Bewertung realer Tierhaltungsbedingungen einschränkt.

3. Unschärfe bei den Belastungsklassen

Die Einteilung in Belastungsklassen (z. B. THI ≥ 70 = Beginn Hitzestress) basiert auf praxisorientierten Schwellenwerten. Diese:

- beruhen nicht auf standardisierten tierphysiologischen Messungen

- sind nicht für alle Haltungsformen und Regionen validiert

- berücksichtigen nicht die Dauer der Belastung (z. B. Tagesmittel vs. Tagesmaximum)

- behandeln Schwellenwerte statisch, obwohl die Wirkung dynamisch ist (z. B. Kumulation über Tage)

Dies führt zu einer groben Rasterung, die keine feine Risikodifferenzierung erlaubt.

4. Unzureichende Berücksichtigung von Stallklimatisierung und Managementmaßnahmen

Die THI-Berechnungen basieren auf Außenklimadaten. In modernen Tierhaltungsbetrieben sind die realen Bedingungen abweichend durch:

- Ventilatoren

- Kühlung

- Isolation

- Wasservernebelung

Die reale Belastung kann somit überschätzt (bei guter technischer Ausstattung) oder unterschätzt (bei extensiver Haltung) werden.

5. Keine direkte Kopplung an Leistungs- oder Gesundheitsdaten

Der THI wird als Klimawirkungsindikator verwendet, ohne dass eine direkte Kopplung an betriebliche Tiergesundheits- oder Leistungsdaten erfolgt. Es fehlen Validierungen durch empirische Daten (z. B. Milchleistungseinbrüche, Tierverluste), um den konkreten Wirkungszusammenhang zu belegen.